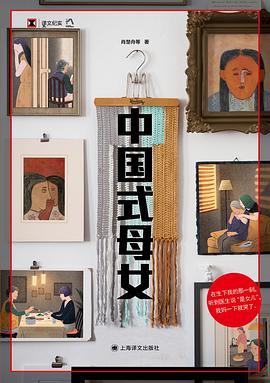

内容简介

在生下我的那一刻,听到医生说“是女儿”,我妈一下就哭了。

【内容简介】

对于母亲来讲,母爱是一种天性吗,是否需要学习?母职,是一种被天生赋予的使命,不可回避,还是一种个人选择?

对于女儿来讲,和母亲的相处,除了天然的血缘、亲情联结,是否也是一种女性之间的相处?如果是这样,为什么我们和女性朋友或长辈能够深入探讨的话题,面对自己的母亲却往往难以启齿?

母女关系是人际关系中最为复杂的一种,是一个古老的命题。在寻求自我与寻求依恋的矛盾中,她们往往是最熟悉的对手,也是最坚固的盟友。

当下,一方面我们身边的母女关系越来越多元;另一方面,整个社会对于母女关系的认知和讨论,被放置于更复杂的语境和维度,既尖锐又模糊。

来自学者、女性创作者以及我们身边普通母女的故事,从一个侧面反映了青年一代对于亲密关系和家庭关系的理解,以及近年来女性精神处境、性别意识的真实样貌。

【编辑推荐】

在成为“母亲”或“女儿”之前,每一位女性首先是她自己。

她可以后悔成为一个母亲,她可以为过于严厉或过于沉重的母爱而痛苦。

《中国式母女》的作者们以“没有标准答案”的包容视角,坦诚地诉说自己的经历与思考,呈现母女关系从对抗到和解的多元可能。当女儿带着母亲走进医美诊所,当脱口秀演员用幽默缓解与母亲的代沟,当母亲逐渐放下对女儿“三十不立”的焦虑,当衰老与死亡的话题代替残忍又固执的爱……她们接受了彼此的不同与矛盾,也接受了永远无法彻底理解彼此的结局。

消除对母性的神化,让母女关系回归为人际关系的一种——这样的声音近年来越来越响亮。母与女不必受困于“爱”与“不爱”、“孝顺”与“叛逆”的二元对立,而可以在代际对话中重建平等边界。愿每一位在母女关系中困惑的读者,在阅读的共鸣中找到重新理解彼此、解放自己的钥匙。

......(更多)

作者简介

【采访记者】

肖楚舟

《三联生活周刊》主笔,2016年起为周刊撰稿,2022年成为周刊文化记者。

孙若茜

《三联生活周刊》记者,在周刊多年从事以文学领域为主的文化报道。

段弄玉

《三联生活周刊》记者,关注心理、教育和年轻人的生活方式。

卡生

《三联生活周刊》记者。

孙雅兰

《三联生活周刊》记者,长期从事文化领域的报道。

陈璐

《三联生活周刊》主任记者,关注艺术与文化,也在写作中靠近自己与母亲的关系。

......(更多)

目录

序 中国式母女

Ⅰ 你爱我吗?你恨我吗?

你爱我吗?你会恨我吗?

妈妈的离婚三部曲

拍尽了母女,我不想再谈母女关系了

泥沼般的母女关系,为何难以脱离——专访日本精神病学专家斋藤环

母性里的黑暗——专访哥伦比亚作家皮拉尔·金塔纳

采访手记 “不想聊”的背后

Ⅱ 最熟的对手,最真的盟友

脱口秀解决了我的母女内耗

我带“虎妈”去医美

妈妈的养老计划是和我分居

两代母亲:一个背向世界,一个面向世界

寻求自我与寻求依恋——专访心理学者訾非

你后悔成为一位母亲吗?——专访以色列社会学家奥娜·多纳特

采访手记 在回望中,重新“长大”

Ⅲ 和她站在一起

我家有个林妹妹:母女的同居生活

当妈妈与我谈论绝经

养“废”一个东北独生女,需要几步?

有一个“不扫兴的妈妈”是什么感觉?

中国式母女关系,“浮出水面”以后——专访计迎春教授

从B面聆听上野千鹤子

采访手记 平等、理解和边界感

后记 没有标准答案

......(更多)

读书文摘

......(更多)