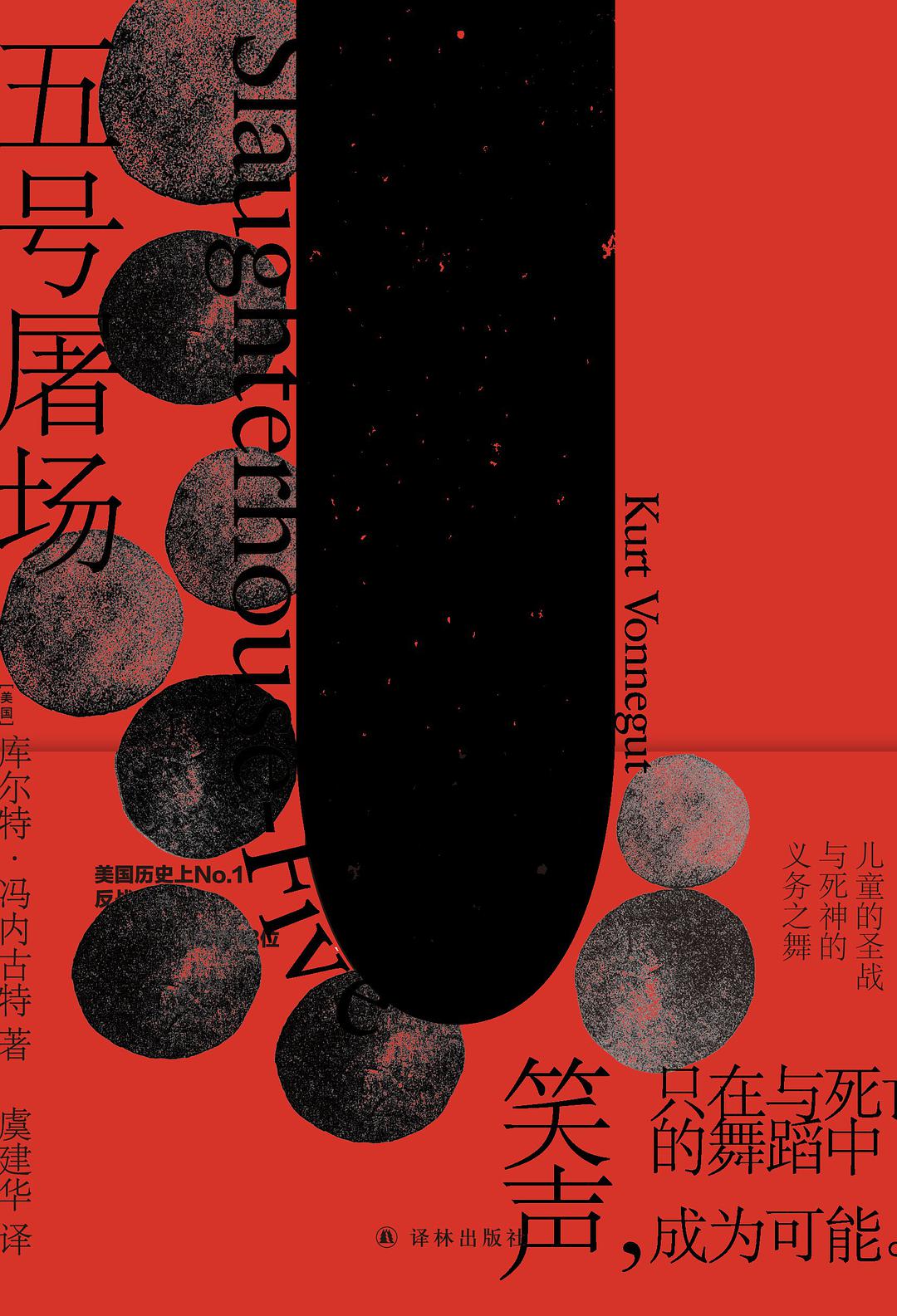

内容简介

德累斯顿的空袭,大火后的绝处逢生,外星人的探访,一场自由穿梭时空的冒险之旅……

四度空间里,五号屠场中的幸存者毕利,透视了生命与死亡,在平行时空里扮演命运的预言者。

所有骇人的屠杀和人世的无常:大轰炸,战俘时期,岳父的空难,妻子的死亡,全都用一句“事情就是这样”来诠释,以黑色幽默反击天地的不仁。

《五号屠场》因一场战争而起,却终止了另一场战争:美国退出越战。冯内古特撼动了60、70世代的美国年轻人,点燃了新世代的观念之火,被奉为一代人的精神领袖。

1945年,德累斯顿遭到大轰炸时,冯内古特本人正巧身在德国。他和其他战俘一起,在“五号屠场”地下贮存兽肉的地窖里捱过了一夜,逃避了头顶上的一场狂轰滥炸。二次大战的亲身经验,衍生出了这部有史以来最伟大的反战小说。

冯内古特运用科幻小说的技巧,让毕利在德累斯顿一场因空袭而起的大火中九死一生后,之后展开了一场自由穿梭时空的冒险之旅。在《五号屠场》里,无论战场上或时空旅行中,冯内古特描述许多面临生死边缘或受苦受难的人所采取的方式皆是冷静超然——把自己掩埋在池底下、地底下或是宇宙底层,人类可以无视时间与空间的存在,任凭自己的心灵自由飘荡,八方驰骋。

......(更多)

作者简介

库尔特•冯内古特(Kurt Vonnegut,1922—2007)

20 世纪美国最重要、最有影响的黑色幽默文学作家。

冯内古特是出生在美国的犹太人,1940年考取康奈尔大学,主修化学。1944年珍珠港事件爆发,主张反战的他志愿参军,远赴欧洲战场。1945年遭德军俘虏,被囚禁在德累斯顿战俘营。冯内古特的文学创作,不少灵感正是来自在战俘营的经历。

战后冯内古特在芝加哥大学获得人类学硕士学位,后在哈佛大学任教。他从1950年代起开始发表短篇小说,1960年代起开始出版长篇作品。代表作品:《五号屠场》《冠军早餐》《猫的摇篮》《囚鸟》等。

他的作品以喜剧形式表现道德层面悲剧的内容,情节广博至极、构思精妙至极、文脉复杂至极,擅长以笑声讽喻社会现实,应对灾难和绝望。荒谬、吊诡或怪诞等黑色幽默元素的表象下,是一颗关爱社会乃至全人类的德善之心,他借时政热点、当代关切,别开生面巧做文章,抓住了自己身处时代的情绪,并激发了一代人的想象。

晚年的冯内古特在曼哈顿和纽约长岛的田园里颐养天年。2007年4月11日,于曼哈顿因病逝世。

......(更多)

目录

读书文摘

比利·皮尔格林说,在特拉法玛多的生物看来,宇宙并不是许多明亮小点的组合。那儿的生物可以看到每颗星球曾处在什么位置,去向何方,因此天空上镶满了玄妙的意大利面条状的发光体。特拉法玛多人也不把人类看成双脚直立生物。他们把人看成巨大的千足虫一一“一端是婴儿的脚,另一端是老人的脚。”比利·皮尔格林说。

专注他生活里的快乐时刻,而不必去注意那些不快活的时候:当永恒还没逝去,要一直望着美好的事物。

“哦,我的天哪,你真的是个孩子。如果我们把你一个人留在这里,你就会冻死,就会饿死。”如此等等。做这种事她非常兴奋:以爱的名义让他尊严扫地。

“我在特拉法玛多学到的最重要的东西是:如果有某个人死了,他只不过看上去似乎死了。他依然活蹦乱跳地生活在过去,所以人们在他的葬礼上悲哭是十分愚蠢的事。所有片刻,过去,现在,将来,总是一直存在着,也将永远存在下去。特拉法玛多人能够观看所有不同片刻,就比如说像我们能够观看连绵的落基山脉中的一段一样。他们可以看到所有的片刻是多么的永恒,可以选择观看任何他们感兴趣的一段片刻。我们在地球上的感觉是一个时间段接着一个时间段,就像串起的珠子,一旦一段时间过去,它就永远消失。这其实只不过是一种幻觉。 ”如果特拉法玛多人看到一具尸体,他想到的只是死者在那个特定的时间段状况不佳,但同一个他在许多时间段则安然无恙。现在,当我听说某人去世了,我只不过耸耸肩,用特拉法玛

她让比利感到不安,纯粹是因为她是比利的母亲。她让他感到愧疚,感到自己忘恩负义,软弱无能,因为她千辛万苦给了他生命,让这个生命活在世上,而比利其实根本就不喜欢活在世上。

上帝赐我以从容沉着,去接受我所不能改变的事物;以勇气去改变我所能改变的事物;以智慧,常能辨别真伪。

如果地球上的人想刻苦学习的话,有一件事他们可以效法的:不去理会糟糕透顶的日子,专注于美好的时光。

当然,他的意思是,战争不可避免,阻挡战争就像去阻挡冰川那样徒劳无功。

鸟儿对毕利·皮尔格里姆说,普——蒂

他就寝的时候是个鳏夫,醒来时却正在举行婚礼。他从一九五五年的门进去,却从另一个门一九四一年出来。他再从这个门回去,却发现自己在一九六三年,他说他多次看见自己诞生和去世,随心所欲地回到他的生与死之间的一切事件中去。 我是541号大众星的居民,看时间的长河如同你们看连绵的落基山脉一样,一下子尽收眼底,从始至终。

另一次比利听到罗斯沃特对一个精神病医生说:“我觉得你们这些人不得不继续想出许多美妙的新谎言来,不然的话人们根本就不想继续活下去了。”

我告诉我的儿子们,不管在任何情况之下他们都不能参与大屠杀,而且对敌人进行大屠杀的消息也不应该给他们带来满足和欣喜。

我还告诉他们不要去那些制造屠杀武器的公司工作,对那些认为我们需要那类武器的人要表示鄙视。

And I asked myself about the present: how wide it was, how deep it was, how much was mine to keep.

我向自己提出了关于今天的问题:今天有多宽,有多深,有多少属于我自己的东西可以留存。

......(更多)