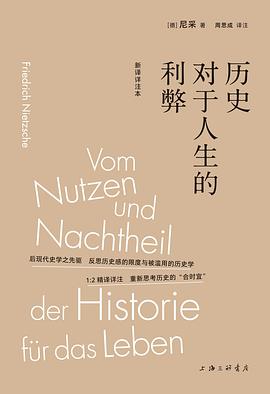

内容简介

尼采影响最为深远的作品之一

清华历史学者周思成精译详注本

无障碍领略哲学巨人的隐秘深意

详解历史的滥用,解构历史与权威

看历史如何带我们面对生活、思考未来

◎作品看点

★ 尼采早期代表作,影响了一代知识人如何看历史。《历史对于人生的利弊》出版于1874年,是尼采计划撰写 的系列短篇《不合时宜的考察》第二篇,是除《悲剧的诞生》外影响最为深远的作品。其中对于历史学的批判性思考直接影响了福柯,使其力避传统史学分析而另辟新的分析途径,福柯一度自封为“尼采派”。美国思想史家海登·怀特更是言必称尼采,后现代史学家的基本立场在相当程度上都源于尼采。

★ 1:2详解细释,青年历史学者周思成精译本。目前国内已有的四个德译本和一个英译本多没有注释或仅有少量注释,而尼采在本书中使用了大量的典故、戏仿和反讽,写作风格对公众并不友好。鉴于此,青年历史学者周思成在广泛研究现有中译本、法译本、德文评注本以及尼采相关著作基础上,对书中涉及的用典、知识背景等做了详细注释,带领我们深入尼采思想的肌理。

★ 后现代史学先驱,揭示历史的误用与滥用。在19世纪这个被称为“历史学的世纪”,尼采对美化甚至虚构历史的“纪念式历史学”、将鲜活事物进行防腐处理的“好古式历史学”以及将人引向虚无的“批判式历史学”进行了强烈批判,详解历史感的泛滥对人造成的不良影响,主张历史学应为生活服务,可谓强调主体和当下于历史之意义的后现代史学先驱。

★ 一篇“不合时宜”的考察,于自身中克服时代。除了对历史学的批判,尼采还将批判的矛头指向德国语文学、黑格尔哲学、高等教育乃至整个德国文化,针砭时弊,直指时代的“历史病”,即主张一切都必须从“历史性”加以理解,在当时德意志民族统一、乐观主义与国家主义呈一边倒之时,提醒人们对合时宜的东西保持清醒,这在今天恰是一种“合乎时宜”的警示。

★ 在全球化媒体时代,用生命的透镜看“历史”。在今日全球化媒体时代,当历史成了“即刻史”,不同媒体抢占历史事件来满足受众的猎奇心理,跟随尼采思考历史对于我们意味着什么:“历史”要为人的生活开辟一条创造性的道路,让人能够回答为什么而生活,“用生命的透镜看历史”,而不是甘当模仿者。

★一切历史都是未来史,去除好古或虚无,面向未来生活。本书延续尼采一贯的风格,言词犀利,不仅是当时的

“牛虻”,也是今日的“嘴替”。不存在客观的历史,判断历史好坏的标准只有一个,那就是是否有利于人生,以此呼吁我们从历史的重负中解放出来,摆脱令人麻痹的教条式教育,面向未来自由思考和行动,“把一切‘过去是如此’变为‘我要它如此的!’”。

◎内容简介

《历史对于人生的利弊》出版于1874年,是尼采继《悲剧的诞生》之后计划撰写的系列短篇《不合时宜的考察》第二篇,也是他除《悲剧的诞生》《查拉图斯特拉如是说》和《论道德的谱系》之外知名度最高的作品。

在19世纪这个被称为“历史学的世纪”,针对历史感的泛滥,尼采在这篇“不合时宜”之作中将批判的矛头指向历史学、语文学、黑格尔哲学、高等教育乃至文化等“时代性的、合时宜的东西”,追问历史学于我们人生的用途,强调主体和当下对于历史的意义。这种视历史学为一种富于创造性的策略的观点,使之成为后现代史学的先驱。

青年历史学者周思成在本书中以文本与注释1:2的比例对文中涉及的大量历史、哲学背景以及明典、暗典、隐喻、反讽等做了详细的注释,并撰写了长篇导读,以帮助读者更好地理解原文,重新思考历史于当下的意义。

◎图书推荐

译介塑造着原作在异文化语境里的形象。尼采的《历史对于人生的利弊》经周思成的译注,不再古奥而疏离,更有青春新锐之气,不再“不合时宜”,反而显得十分切近当下。

——刘北成(清华大学历史系荣休教授)

这部尼采名作的新译注本可谓意外地回应了时代的呼声。21世纪头二十来年公众对往昔异乎寻常的热情,似乎贴近尼采所说的历史感泛滥。此时重温《历史对于人生的利弊》就变得十分对症:什么样的历史最有益于我们的精神健康?怎样避免成为陈腐历史的囚徒?如何学会一边历史地思考过去一边现实地创造未来?尼采在一个半世纪之前的深刻沉思召唤我们保持批判立场,傲然地不合时宜,热烈地拥抱生活,从而达至超越性的解放与自由。

——罗新(北京大学历史学系教授)

尼采的历史哲学思考,始自当年那位青年哲人对十九世纪德语世界“历史热”的猛烈批判。而青年史家周思成在当下中国的“历史热”前,以广博学养和晓畅文笔,重新译注尼采这部“后现代史学”的先声,又何尝不是一次“不合时宜的考察”?

——梁文道(作家、媒体人)

......(更多)

作者简介

作者简介

尼采(Friedrich Nietzsche,1844—1900),德国哲学家、语文学家、思想家,被誉为西方现代哲学的开创者。其著作充满格言、警句和悖论,对宗教、道德、历史、哲学、科学等领域提出了广泛的批判,至今仍产生着重要的影响,主要著作有《悲剧的诞生》《查拉图斯特拉如是说》《论道德的谱系》《不合时宜的考察》《快乐的科学》《偶像的黄昏》《善恶的彼岸》等。

译者简介

周思成,清华大学人文学院历史系副教授。主要研究领域为蒙元史、民族史、军事史和法律史。发表学术论文50余篇,已出版作品《大汗之怒:元朝征伐日本小史》《规训、惩罚与征服:蒙元帝国的军事礼仪与军事法》《隳三都:蒙古灭金围城史》《王安石“强辩”考:十一世纪中国政治的常识与诡辩》等,另有译著多部。

......(更多)

目录

读书文摘

人类的一切兴趣和判断,一切评价,全都与个别的、一次性的东西相联系。…认为同样的我曾经一度同现在一模一样地生活过,痛苦过,奋斗过,竞争过,喜爱过,憎恨过,思想过,意欲过,而当宇宙大年周而复始、时会重逢之际,我还必须照本宣科,在同样的舞台上重演同样的角色,这是多么可怕的思想!个人生命固然如此,整个历史进程也完全一样:它之所以有价值,仅仅在于它是一次性的。

......(更多)